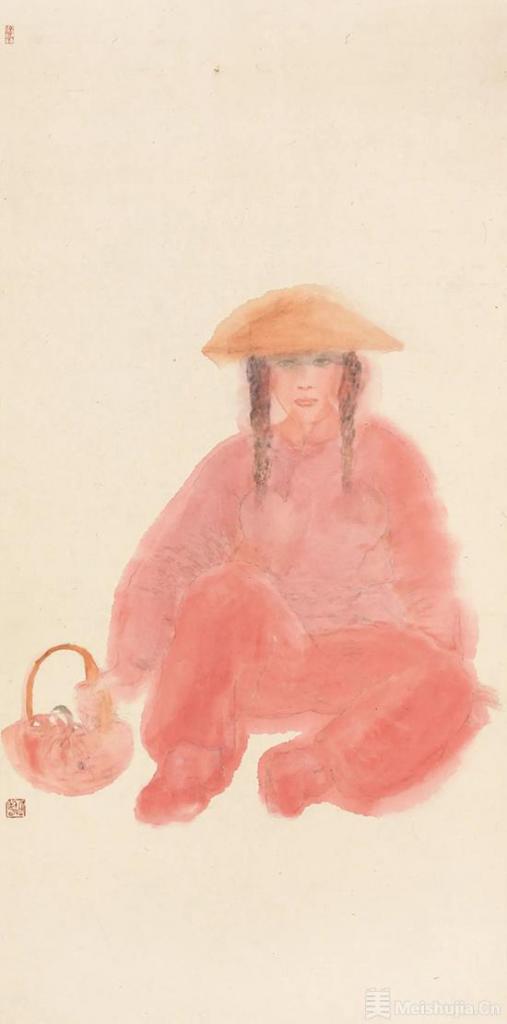

田黎明《小溪》 纸本设色 156.4cm×77.6cm 1987年

中国画作为源远流长、底蕴深厚的民族艺术形式,始终以海纳百川的包容姿态持续演进。在改革开放的时代浪潮推动下,诸多中国画家经历了从借鉴外来艺术,到逐渐反观自身、回归本土文化传统,进而创新蜕变的历程。当代中国画呈现出一种传承融合、创新发展的态势,其融合性既体现于传统与当代的深度交融,也表现为学院体系与民间艺术的有机结合,以及个体创作与社会语境之间的紧密联系。新时期以来的中国画家将个人情感体验与社会时代精神相融合,使得中国画焕发出新的时代光彩。

田黎明的艺术实践折射出改革开放后中国画发展的多维面向,清晰地呈现出中国画从传统文脉守正传承到时代语境创新探索的演进轨迹。自20世纪80年代至今,田黎明不断体悟时代精神,通过对英雄人物与人民大众的形象构建,表达人与自然的和谐之美。在田黎明看来,当代人物画中最核心的要素仍是中国文化和中国精神,而这种内在的精神品质一定是以意象的方式呈现,这种意象既包含着审美趣味与人文关怀,也是基于对生存体验的有感而发。

一、从《碑林》到《小溪》:源自现实生活的心灵触动

1971年,田黎明应征入伍并投身于部队美术创作工作,将创作的重点聚焦于对战士们精神风貌的刻画。通过参加学习班以及得到部队画家的指导,田黎明逐渐明晰了生活与绘画的关系,并开始独立运用中国画、版画、宣传画等多元艺术形式,生动地描绘着部队的日常生活场景,创作了一批表现战士们飒爽英姿、彰显人民子弟兵热血忠诚的艺术作品。

20世纪80年代,开放的时代环境与频繁的中外交流,使田黎明有机会系统地接触中外艺术出版物,并对西方绘画面貌有了较为整体的认知。在中西文化艺术激烈碰撞的时代语境下,中国画呈现出纷繁复杂的发展局面,涌现出诸多具有新的思考与实验性的艺术创作。这一时期,田黎明开始重新审视中外艺术形式,深思艺术创作方向,画家艺术视野的开阔与创作关注点的转移,使其艺术创作发生了深度转型。其中《碑林》和《小溪》作为田黎明这一时期的代表作,体现了画家生活经验与绘画形式的融合统一。

《碑林》是田黎明在中央美院进修时的结业作品,其题材来源于画家真实的生活体验。在工作期间,部队中以身殉职的战士们给田黎明带来了极大的精神冲击与心灵触动,刻骨铭心的感受贯穿其后续的创作生涯,并在《碑林》中得以迸发和升华。《碑林》构图形式的灵感源自一张照片——无垠的沙漠中由远及近凸起连绵的沙丘形成了恢宏的气势。在创作过程中,田黎明借鉴照片的空间构成,并在卢沉、谢志高等老师的指导下,决定通过表现近现代革命历史人物群像,建构宏大的革命意象,彰显出英雄主义精神与崇高理想。画家巧妙地运用象征手法,通过铜墙铁壁般的纪念碑意象、对比强烈的黑白构成及焦墨皴擦的传统用笔用墨,使画面呈现出庄严肃穆的形式美感。

此外,《碑林》还体现出中国传统技法与西方现代表现形式、写生实践与主题性创作的结合。值得注意的是,田黎明深受宋代山水画尤其是范宽作品的感染,通过大量临习与写生,将古代笔墨程式与现代人物画创作相结合。对田黎明来说,写生是重要的学习方式之一,在写生中探索将传统文化进行转化的方法。在《碑林》的创作过程中,田黎明通过对传统笔墨当代转化的思考,逐渐摸索出“融染法”与“连体法”,即以“积墨法”增加人物的体量感,由此实现了从传统线性造型,到当代水墨人物块面塑造的表现方式的转变。这种笔墨转换既基于对传统的深层认知,又得益于画家对个人经历与文化精神的双重体验,使作品兼具范宽山水画的宏大气象与形式构成意味,这一创造性探索也为田黎明后期以“围墨法”营造光影效果的系列创作奠定了基础。

如果说《碑林》体现了画家个体经验与现代艺术形式的结合,那么《小溪》则展示了田黎明源自生活的感动与对传统文脉的当代传承。1987年,田黎明带领学生赴山东微山岛采风写生,岛上店主夫妇的淳朴形象,以及当地和谐的自然生态给予画家创作灵感。《小溪》中人物温婉,意境空明清澈,宛若清风拂面般婉约动人,既体现了主体心性的升华与自然本体的融合,又反映了画家对中国传统文化的自觉转化。这一创作也开启了画家“肖像”系列创作,成为新绘画风格探索的肇始。

两幅作品虽然创作题材与形式迥异,但其内在的共性皆源自画家基于现实生活所带来的心灵上的触动。自《小溪》后,面对多元的艺术思潮,田黎明愈发倾向于立足中国传统绘画本体,并巧妙融入西方艺术元素,进行艺术发展路径的探索。1989年,“中国新文人画展”开幕,田黎明参展的“苦难”系列创作,借鉴了传统雕塑创作方法与抽象艺术语言,以撕裂的分割之感强化战争感受。此后,他开始转向淡墨淡彩的绘画实践,无论课堂写生还是主题创作,均追求表现人与自然的和谐关系,于平淡中表达深刻意蕴与宁静的审美境界,画面中清晰可见“天人合一”“平淡天真”等中国传统美学观对其创作的深刻影响。

二、笔墨光韵:艺术语言探索与意象风格的确立

中国画的观察方法是借助意象表现自己的感受、观念以及自身经验。田黎明的水墨人物画多以传统绘画的“没骨法”表现现代人物形象,并吸收西方现代艺术的用光手法,形成了意象化的造型方式。20世纪90年代,田黎明逐渐将创作视野转向周遭环境和日常生活。自《小溪》起,田黎明以山水意蕴的符号语言进行人物写生,在追求宁静恬淡的审美意境中捕捉生命体验,呈现人与自然和谐共生的状态。此后,田黎明的水墨人物画由“浓墨”向“淡彩”变化,将“淡”作为一种审美观念和美学追求,开启了水墨人物画艺术风格的转型。

如果说《碑林》《小溪》体现了画家对历史题材与改革开放初期的劳动者的表现与关注,那么后来的“都市”系列、“阳光”系列、“登山”系列以及绘本创作等,则延续了画家对当下社会主义建设者、劳动者形象的生动再现,勾勒出画家在此主题脉络下的创作轨迹。这批系列作品体现了田黎明自我心境的外化,他笔下的劳动者形象蕴含着一种朴素之美,当这种表现技法、元素与现实生活相连接时,方能将这质朴气息自然转化为艺术创作的养分。

1991年,田黎明于中央美院的研究生毕业创作“阳光”系列,在中国画传统“没骨法”的基础上,又探索出“围墨法”等新的表现方法,把光引入画面,以光斑、色彩、块面构成朦胧意境,这种光影朦胧的效果源于其独特的生活体悟。田黎明喜好游泳,阳光折射下的水波荡漾、波光粼粼以及水汽氤氲给予其绘画灵感,其启发意义正如公孙大娘舞剑之于卫夫人书法用笔,亦如王履所循“吾师心,心师目,目师华山”。这种新的探索既生动表现了现实生活,又巧妙传达了画家的绘画理想,表现人物淳朴厚重的同时,又不失现代气息,是传统绘画与时代生活相结合所呈现的崭新面貌,传达出意象化的中国文化精神。

面对日益发展的现代生活情境,中国画的表达方式须依托中国文化体验与审美品位加以把握,都市题材创作紧密反映了现代生活和工作场景的变迁。其中,田黎明于2014年创作的《窗外》属于都市题材作品,画面描绘了阳光下持玻璃刮水器高空作业的清洁工,画家并未细致刻画清洁工的容貌特征,这既体现了画家独特的处理方式,同时也反映出一种宏大的社会观和艺术观——人的身份标志并非单纯的容貌,而是特定的色彩、环境、衣着、气质等元素的综合显现,人既是社会中的人,亦是一种符号。在构图层面,他将中国山水画惯用的“平远”“深远”之法与瞬间印象式构图融入都市题材创作;在技法层面,画家运用了娴熟的淡墨淡彩及“围墨法”“连体法”等表现手法,集多种艺术技法和观念、社会大我与个体小我的认知于一体,毫无生硬造作之感。

在田黎明看来,在当代写意人物画创作中,虽然诸多观念与元素源自西方绘画,但其主体仍基于对中国文化的认知与体悟。他灵活运用传统“没骨法”来表现人与物,旨在呈现中国文化的精神意涵,并认为当代写意人物画一定以意象表现为内核,笔墨随着意象的变化而变化,意象是中国写意画的核心。田黎明创作的《山上阳光》作为登山题材系列作品之一,采用对角线式构图,辅之淡墨淡彩与“围墨法”,描绘一位登山青年向上攀登、仰望高处的瞬间,暖阳映照其身,画面洒满阳光,给人一种希望与力量之感。在这幅作品中,攀登者仿佛为田黎明自身的写照,登山则寄托了他对中国艺术传承发展的情怀——在中国画艺术道路上仍须不断攀登、永不止步。

三、传道授业:美术教育理念的继承与赓续

田黎明不仅是一位中国画家,也是一名美术教育工作者。他传承与发扬了中央美院前辈育人方法之精髓,并躬身践行。中华人民共和国成立后,以徐悲鸿为代表的老一辈艺术家确立了现实主义中国画与写实手法的创作方向;蒋兆和以笔墨技法呈现人物的结构和光影表现;叶浅予则在“徐蒋体系”的基础上,提出“临摹—写生—创作”三位一体的教学方法;卢沉将此方法发扬光大,并提出立足传统,“同时向世界各民族的优秀艺术学习,包括研究和吸取国外现代艺术的成就”的教学实践。卢沉在20世纪80年代末开设水墨构成课,旨在引导学生自觉思考形式与内容的关系,此类课程的开设即是针对西方现代艺术对中国画冲击的一种探索性回应。在教学理念上,中央美院人物画前辈提倡“强化中国画的特性,强调学院人文传统,坚持现实主义创作与传统学理相融合”。

1982年至1984年,田黎明于中央美院中国画系进修学习。在此期间,田黎明接受了学院系统的实践与理论学习,并得到了如卢沉、周思聪、李少文、曾善庆和蒋采萍等艺术大家的亲授,使其得到全面的学术训练。一方面,中央美院老师的耳提面命使田黎明深切感受到教书育人的朴素奉献精神,这种精神如同明灯,照亮其艺术之路;另一方面,他深入汲取老教师的教育理念,将创作与教育思想作为文化传承与社会责任担当,艺术表现形式与内容更显厚重深沉。卢沉在20世纪80年代末提出中国画教学应立足于现代基础,并开设相关课程解决形式与内容之间的关系,突破了以往传统写生的固有方式,把笔墨融入现实生活中,在写实中体会意象,建立了中国画人物写生的整体观。1989年,田黎明考取卢沉的研究生,再次进入中央美院潜心研究。受其师的启发,田黎明在写生过程中不懈探索,尝试一日一画法,墨色勾皴点染、写实写意穿插运用,短短数周便产生十余种风格变化。这种探索实践精神不仅体现于其写生课与艺术创作,在其后续的教学中也有充分显现。

田黎明研究生毕业后曾任其导师卢沉的助教,自然而然地延承了中央美院中国画系“传统—生活—创造”及“临摹—写生—创作”三位一体的教学原则。2002年,田黎明担任中央美院中国画系主任,此时中央美院中国画系开始独立招生,实现一年制中国画基础课,三年制中国画专业基础课的格局;中央美院中国画系经过几十年教学与创作实践,确立了“传统为本、兼容并蓄”的方针,在深入研究传统绘画的基础上,借鉴、吸收西方艺术,使中国画在二者融合基础上得到了长足发展。2005年,田黎明担任首届中央美院中国画学院院长,继续贯彻中国画教学方法和现实主义创作思想,教导学生立足传统、汲取西方艺术营养,围绕社会发展、现实生活及人们的精神世界进行丰富多样的中国画创作实践。

田黎明在实施“三位一体”教学方法的同时,坚持将传统文化中蕴含的人文思想与当下时代相结合,要求学生“学向外,问向内”,以自省的方式领悟中国传统文化精神,并不断吸收其他艺术的语言形式,以融合的方式表现自身内在特质。他认为,“创作者要与审美、与时代共呼吸,审美与情怀要扎根于我们文化的根基,自觉地体验和领悟传统的和今天的人文境界。其一切表达方式的形成,或一切笔法、造型,都应以审美的眼光赋予它生命的生发。中国文化里所透彻的审美品格是需要全身心地体验并将此真切地融入自己作品的情感里,才有可能使造型、笔墨、色彩与审美相融相合,尤其是审美的情感与文化的积淀形成合力,才有力量。”

田黎明的执教思想为中国画的当代发展拓展了广阔空间,他鼓励学生扎根文化根脉,深研古法精微,同时勇敢直面时代脉搏,在多元探索中寻觅与时代、自我对话的语言,使得学生的艺术面貌呈现出多元化的特点:有的学生从中国画意趣入手,追寻古意,旧典新题,与古人进行时空对话,构筑理想精神家园,也有的学生从中国画形式入手,以“解放水墨”“重构水墨”为创作方向,通过墨色随机洇染宣纸进行分解、叠合形成抽象画面;有的学生以当代人民生活作为切入点,通过中国画传统笔墨表现时代生活,也有的学生对传统笔墨进行创新,融入西方绘画观念与材料,使中国画呈现新形式与新面貌。田黎明学生们的作品通过融汇中西古今艺术元素,呈现出与其师迥异的画风,反映出他们对传统文化的创造性转化、创新性发展有着独立的思考,这正体现出田黎明承上启下、开放式和启发式教学的成果,推动了中国画发展之路日益宽广。

结语

中国画作为中国文化的载体,承载着中国美学的精神传统。当代中国画以时代人文为依托,以开放的文化胸襟汲取古今与中西艺术的有益营养,在传承与创造中拓展自身审美形态。基于“笔墨当随时代”的艺术思考,田黎明主张艺术语言和表现方法必须立足时代,而新的时代又为中国画的题材与形式提供了视觉资源。田黎明的水墨人物画创作不仅生成了独特的意象表现手法与笔墨语言形式,而且还有着珍贵的人文关怀,他以笔墨光韵晕染画面、捕捉朦胧光影。这种源于生命本真与真情实感的艺术创作,不仅塑造了画家独特的艺术面貌,更如溪流般滋养着他作为教育者的沃土。田黎明的艺术创作与教育之路,昭示了中国画在当代语境下生生不息的创造力与生命力。

(文/杨维民,湖北美术学院艺术人文学院教授,南通大学艺术学院后海派艺术中心主任。)