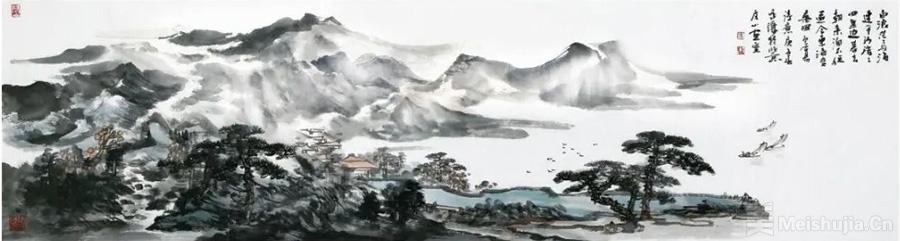

逐令东海变桑田 138×34cm

“似与不似之间”源自齐白石的艺术主张,核心是超越具象形似,以自然观察为基础,融入主观情感与审美,达成“外师造化,中得心源”的境界,这既是传统山水画的精髓,也是当代创作的重要指引。高永谦的山水画创作,正是对这一理念的深度践行,既在“似”处扎根传统与自然,又在“不似”处突破创新,形成独特的艺术表达。

在“似”的维度,高永谦首先体现为对自然景物的精准还原。他笔下的山石、树木、云雾皆贴合自然本貌:山石纹理依地域特征呈现,或粗粝或温润;树木枝干挺拔、叶片疏密有致,尽显生长之态;云雾层次分明如可流动,仿佛能让人感受到山间气流的轻缓。如他刻画的泰山景致,巍峨的山峰形态与山间植被的自然分布,观者无需过多解读,便能一眼辨识出泰山的雄浑风貌。同时,他对传统技法的娴熟传承,更让“似”的表达愈发扎实。他精通斧劈皴、披麻皴等传统皴法,会根据山石的质感特点灵活地选用,以此增强山石的立体感;笔法刚柔并济,线条流畅且富有力度,既能勾勒出景物的清晰轮廓,又能传递出山水的内在神韵;墨法上,浓淡干湿的变化丰富细腻,借由墨色的层次递进,营造出画面的空间纵深感与静谧氛围,尽显传统山水画的典雅韵味。

而在“不似”的创新突破上,高永谦的探索同样鲜明。他并未局限于对传统与自然的复刻,而是在传统框架之上,注入对自然的热爱与对生活的深度思考,让画面成为情感与思想的载体。他的笔触兼具洒脱与沉稳,时而大开大合展现山水的磅礴气势,时而细腻勾勒传递草木的灵动生机,整体风格突破了传统山水画的固有模式,形成大气磅礴又不失细腻的鲜明个性。同时,他巧妙地融入现代元素,打破了传统水墨单一的黑白灰色调,适当地增添明亮鲜活的色彩,既不破坏画面的传统韵味,又为山水注入了灵动活力;构图上,他摒弃了传统山水画“三远法”的常规布局,采用更具现代视觉张力的构图方式,或聚焦局部细节放大意境,或打破对称营造动感,让传统山水画焕发出浓郁的现代气息,实现了“不似”于传统范式的创新突破。

这种“似与不似”的平衡,在他的代表作品中体现得尤为显著。《田园诗画》系列堪称典范,画面中,田野、房屋、树木的布局贴合现实田园的风貌,是为“似”;但他通过巧妙调整景物的比例与空间关系,弱化了现实的琐碎细节,强化了田园的宁静诗意,让画面超越了单纯的实景再现,满含对田园生活的向往与眷恋,是为“不似”。笔墨上,他以传统墨法奠定画面的静谧基调,又用明快的色彩点染田间作物与路边花草,让宁静中多了几分鲜活,进一步诠释了“似与不似”的艺术张力。另一代表作《彩墨山水画》则在色彩与技法的融合上更具突破,“似”的层面,山峦起伏的走势、水流婉转的形态,皆符合自然山水的规律;“不似”的层面,他将传统水墨与现代色彩大胆碰撞,墨色的厚重与色彩的明快相互映衬,打破了传统水墨的单调感,既保留了传统山水画“烟云变灭”的意境,又充满了现代艺术的视觉活力,尽显其创新高度。

高永谦的创作实践,对当代山水画的发展具有关键影响。他以自身探索证明,传统山水画并非僵化的艺术形式,而是可以通过与现代元素的融合,焕发出新的生机与活力。其“似在似与不似之间”的创作思路,为众多同行提供了可借鉴的路径——既不必固守传统而失却创新的勇气,也无需盲目求新而割裂传统的根脉,而是在传承与创新的平衡中寻找突破。这种探索推动了当代山水画在传承中创新,助力该领域摆脱单一范式,走向多元化发展,为新时代山水画的创作指明了清晰方向。

纵观永谦的艺术道路,其山水画始终以“似在似与不似之间”为核心追求,扎根传统求“似”,让作品有根基、有韵味;勇于创新求“不似”,让作品有个性、有活力,最终成就了兼具传统韵味与现代气息的独特艺术风格。他的探索不仅为当代山水画树立了典范,更以扎实的实践为该领域的未来发展注入了持久动力,其艺术价值与影响力,仍将在后续的艺术浪潮中持续彰显。